Journal

ブランド再構築の教科書|企業価値を高める10日間のリブランディング戦略

ブランドは“つくって終わり”ではありません。

変化の時代にこそ、アップデートが必要です。

市場や顧客の価値観は、日々めまぐるしく移り変わっています。かつて響いていた言葉やビジュアルが、いまは届かない──

そんな違和感を抱えたまま、ブランドを動かしていませんか?

ブランドは、一度つくれば終わりではなく、育て続けていくもの。だからこそ今、「自社のブランドと真剣に向き合う時間」が求められています。

本記事では、アナイスカンパニーが多様な現場で培ってきた実践知をもとに、“ブランドを10日で見直す”というステップで、戦略設計から言語・デザイン・体験・発信までを段階的に解説します。

外部に発注する前に、まずは自社ブランドの“現在地”を確認する10日間を。

そうすることで、外部パートナーとの打ち合わせもより深く、密度の高いリブランディングへとつながっていきます。

目次

Day 1:ブランドの本質を再定義する

「製品は工場で作られるが、ブランドは心の中で作られる」── ウォルター・ランドー

ブランドは単なるロゴやスローガンではありません。消費者の心に宿る"信頼"と"記憶"の結晶です。時代やトレンドが移ろう中でも、変わらず存在感を放つブランドには、人々の感情を動かす理由があります。まずは、あなたのブランドが“なぜ存在するのか”を再定義しましょう。

Day 2:リブランディングの必要性と戦略設計

変化する市場環境に応じて、ブランドも進化が求められます。必要なのは、見た目の刷新ではなく、ブランドの戦略そのものを再設計すること。

ステップ:

- ブランドの現状把握

- 競合と差別化ポイントの洗い出し

- 新たなアイデンティティの策定(ビジュアル・コピー・ミッション)

- 社内外への浸透と、統一されたアウトプット

Day 3 :ユーザー視点でブランドを見直す

自分たちの想いだけでブランドを語っていませんか?

リブランディングでは、“ユーザーがどう受け取っているか”を知ることが最重要の一歩です。

ステップ:

- 現ユーザーの声を集める

- SNS上の反応、レビュー、CS対応履歴などを分析

- 定性調査(インタビュー・カスタマー座談会)で本音を掘り起こす

- “なぜ選ばれているか”を解明する

- 想定していた価値と、実際の評価ポイントのギャップを把握

- ユーザー自身が語るブランドの「核」を見つけ出す

- 離脱理由や改善希望にも目を向ける

- 解約理由や競合への乗り換え理由の分析

- ユーザーの未充足ニーズを特定

目的:

ブランドの再定義や戦略設計に、“現実の声”を反映させることで

独りよがりではない、共鳴性のあるブランドへと再構築します。

Day 4:デザインと言葉でブランドを表現する

ブランドの第一印象は、名前・色・フォント・ロゴ・コピーによって決まります。そのすべてが一貫してブランドの思想を語るためには、深い設計思想と審美眼が求められます。

アナイスカンパニーでは以下のような包括的なアプローチを取っています:

- ネーミング開発:音の響き・意味・可読性・国際性を考慮した命名

- タグライン・ブランドコピー:記憶に残る言語でブランドの世界観を凝縮

- カラーパレット設計:感性と心理学に基づく色選定と組み合わせ

- フォントとタイポグラフィ:視認性とブランド性の両立

- ロゴとアイコン:コンセプトから図形化、利用シーンを見据えた展開案まで

- 写真・グラフィックディレクション:トーン&マナーの定義と統一

- 言語トーン設計:敬語・カジュアル・専門性のバランスを含むブランドボイスの策定

これらを体系化し、社内外で共有可能なガイドラインとしてドキュメント化することが、長く愛されるブランドづくりの土台になります。

Day 5:ブランド体験を設計する

どんなに優れた言語やビジュアルがあっても、体験が伴わなければ意味がありません。ユーザーが出会うあらゆる接点でブランドの世界観を感じてもらえるよう、UX(ユーザー体験)とCX(顧客体験)を設計することが重要です。

Day 6:社内にブランドを浸透させる

ブランドは外向きだけでなく、内側からも支えられるべきものです。社員一人ひとりがブランドの体現者となれるよう、理念の共有、トーン&マナーの教育、インナーツールの整備が欠かせません。

Day 7:評価と継続運用の仕組みをつくる

ブランドは構築して終わりではありません。構築後の定期的な評価と改善、ファンとの対話、トレンドの変化への対応など、持続可能な運用が必要です。

感性とデータの両軸での評価の実践例:

- 感性評価:ユーザーインタビューやSNS上の声、接客現場の定性情報を集約し、ブランドに対する感情的な印象を把握

- データ評価:ブランド指名検索数、コンバージョン率、NPS(ネット・プロモーター・スコア)、リピート率などの数値を継続観測

- 融合方法:感性的フィードバックを定量データと照合することで、改善ポイントを具体化。例えば「言語トーンは好評だがCVが低い」など、対比分析が可能

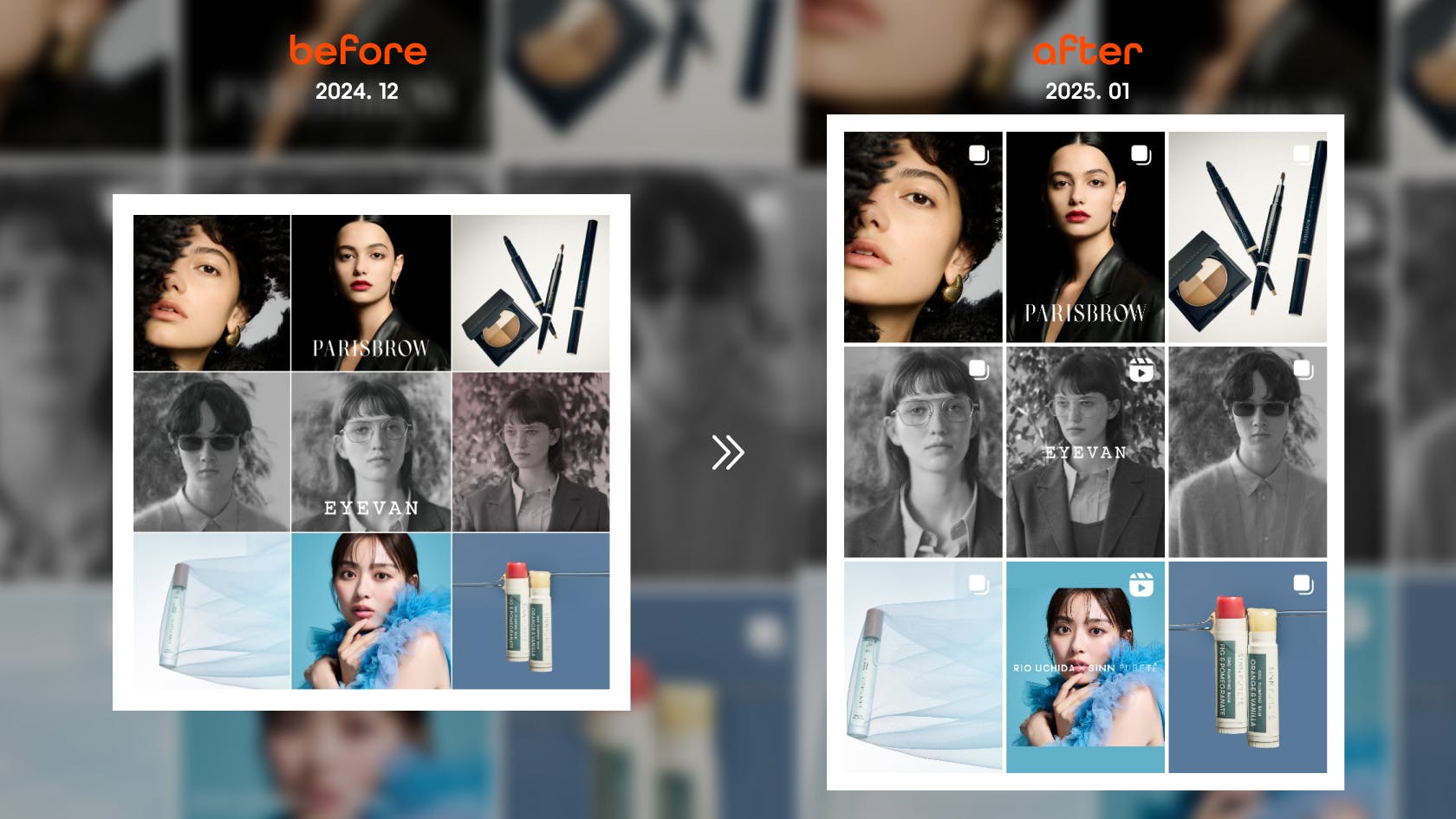

Day 8:成功事例から学ぶ

リブランディングの成功は、名前や見た目だけにとどまりません。たとえば英国のイベントマッチングサービス「Feast It」は、事業拡大に伴い「Togather」へと刷新。

単に名前を変えただけでなく、フォント、トーン、UX設計までを見直し、ブランド体験を全面的に再設計したことで、売上は月間420万ポンドに達しました。

アナイスカンパニーでも同様に、単発の施策ではなく、戦略設計からネーミング、ガイドライン整備、デザインシステムまで含めたトータルなブランディング支援を提供。多業種で成果を上げてきました。

Day 9:ブランドを支えるデザインシステム

世界で活躍するデザイン会社「Pentagram」のパートナーであるポーラ・シェアは語ります──

「ブランドは瞬間ではなく、積み重ね」

短期的なバズや一過性のデザイン刷新だけでは、本物のブランドは育ちません。ユーザーとの対話、SNSでの一貫したトーン、Webサイトでの視覚体験など、全てが"ブランド体験"です。

この持続性を担保するのが、デザインシステムの構築です。カラールール、レイアウト、ボタン設計、フォント使用などを一元化することで、制作物ごとのブレを防ぎ、時間とコストを最適化します。

さらに、中期的な視点でのメンテナンスも不可欠です。

- ブランドの運用チェック体制

- 半年・1年単位での定点観測とリフレクション

- トレンドやUI進化に応じた調整

Day 10:発信と広がりの導線を設計する

「良いブランド」だけでは伝わらない時代

“届く仕組み”がなければ、ブランドは育ちません。

最終日には、ブランドがしっかりと“発信され、届き、広がっていく”ための導線設計に取り組みます。

- SNSやメディアを活用した認知拡大の施策

- コンテンツマーケティングとの連動

- 広告クリエイティブとの整合性

- PRとインフルエンサー連携

いかに“伝わるか”を設計することも、現代におけるブランディングの重要な要素。

10日間の見直しを経て、次は“育てるフェーズ”へ。

この10日間は、「自分たちのブランドを、自分たちで見つめ直す」ための時間です。

そしてその先には、アナイスカンパニーとともに、ブランドを“育てていく”未来があります。

私たちは、リブランディングの戦略設計から、デザインシステムの構築、ガイドライン整備、SNS・ECの発信基盤までを一貫して支援。

ブランドを「変える」だけでなく、「育て続ける」ための仕組みづくりをご一緒します。